「Webサイトで要件定義すべき項目とは?【サンプルテンプレート付き】

Webサイトの制作やリニューアルを行う際、具体的な設計を始める前に取り組むべき工程が要件定義です。

要件定義書の精度が高いほど、Webサイトのサイトマップやワイヤーフレームなどの設計書の質も高まり、最終的に目的や目標を実現するWebサイトを作ることができます。

読者の中には、Webサイトを外部に発注したが、要望とは異なる成果物が上がってきた経験をされた方もいらっしゃると思います。

制作の前段階に、「誰のために」「何を実現するために」「どのようなサイトを作るのか」の認識合わせができていないと、このようなトラブルの原因になってしまいます。

そこで、この記事ではWebサイト制作において必要な要件定義の内容や進め方、確認ポイントをご紹介いたします。

Webサイト制作をご検討されている方は、要件定義とは何かをある程度把握できれば、制作会社とのコミュニケーションや自社でのWebサイト制作にもお役立ていただけます。

Webサイト制作における要件定義とは

要検定義という言葉は、一般的にシステム開発の分野でよく使われます。

開発前に顧客の要求を要件書に落とし込み、開発後の納品検収のベースにもなる工程です。

要件定義書は、プロジェクトの立ち上がりと収束を支える土台の役割を果たし、この仕事の出来が成果物やその後の運用まで影響を与えます。

そして、この考え方はシステム開発に限った話ではなく、Webサイト制作においても重要なプロセスです。

まずは、Webサイトにおける要件定義の意味と役割を整理してお伝えいたします。

Webサイト制作・リニューアルの土台

Webサイト制作やリニューアルを成功させるために、「誰に向けた」「何を目的とした」「どのようなWebサイトを作るのか」を明確に定義しましょう。

サイトの見た目や機能から先に考えるのではなく、ターゲット、目的、内容、機能、デザイン、運用方針などを整理することで、企画から設計、制作、運用に一本の筋が通ります。

特に、リニューアルの場合は、既存のWebサイトの課題を洗い出し、何を改善するべきか、何を残すべきかを見極める作業も重要です。

皆さんが普段目にしている優れたデザインやコンテンツのWebサイトは、すべからくこの土台が丁寧に設計されたうえで成り立っています。

要件定義と要求定義の違い

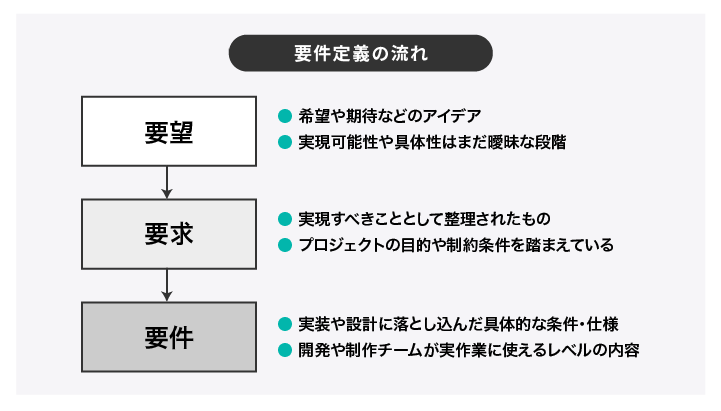

要件定義を行うために必要な作業が要求定義になります。

顧客の要望を整理し、要求や要件をまとめていくという流れです。

制作会社は、顧客の要望や期待を正確に把握し、それに応える要求と要件整理を行う必要があります。

また、発注企業は制作会社から提出されたこれらの資料等に要望がきちんと反映されているか、ヌケモレがないかを確認できると良いでしょう。

中小規模のWebサイトで要件定義は必要?

結論、必要です。

要件定義は堅苦しくて、保守的で、制作会社が自分たちを守るために作成しているようにしか思えないと感じる方もいることでしょう。

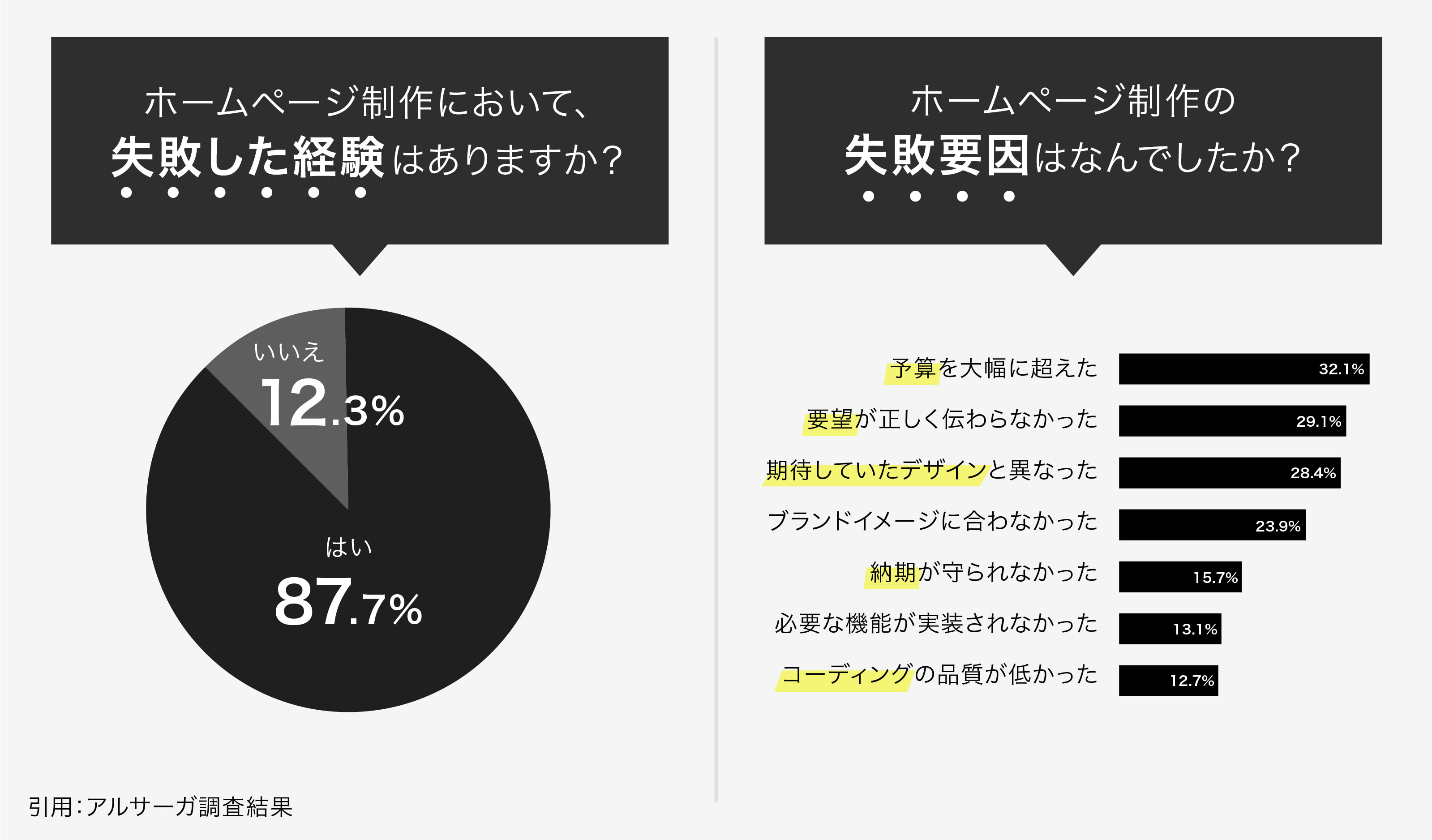

しかし実際問題、発注企業が経験するWeb制作案件における多くの失敗原因は、 「要望が正しく伝わらなかった」「期待していたデザインと異なった」「納期が守られなかった」など、事前にコミュニケーションできることを要件として詰められていないことが分かる内容となっています。

失敗リスクを排除し、満足のいくWebサイトを完成させるには、要件定義は不可欠です。

また、要件定義は制作会社で行う場合もありますが、発注企業に用意を求められることもあります。

そのため、見積もり依頼や発注相談の際に、制作会社が提供するサービスに要件定義が含まれているかどうか、含まれていない場合は自社で用意が可能かなどの状況整理を行い、適切な制作会社を選定しましょう。

要件定義からWebサイトを公開するまでの流れ

要件定義を行ったあとは、企画設計、原稿作成、写真撮影、デザイン、コーディングという流れでWebサイト制作が進んでいきます。

コンサルティングに特化した会社は、要件定義の前に戦略フェーズがある場合がありますが、基本的にはこの流れとなります。

詳細なWebサイト公開までの流れを知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

発注企業は、具体的な画面設計やデザインというフェーズになると、アウトプットが上がってくるまでは基本的に待ちステータスとなります。

そのため、目的や課題に合ったコンテンツや画面設計、ターゲットや自社の強みにマッチしたデザインを作るには、制作の前にある要件定義での認識合わせが重要なのです。

なぜ、予算を大幅に超える事がありうるのか?

「予算を大幅に超えた」は、Webサイト制作の失敗要因として一番多い要因です。

中小規模のWebサイトになると、設計や制作そのものに対するコストに予算のほとんどを充てており、逆に訂正や修正工数の予算は少ししか見込んでいないという実態があります。

そのため、提出された設計書やデザインに対して「なにか違う」「イメージに合わない」と感じたとしても、制作会社は修正や訂正できる余白が確保できておらず、発注企業からすると少しの修正のつもりが想定外の追加費用を生んでしまいます。

要件定義の期間を確保し、認識ズレがないようにコミュニケーションを行うことは、気持ちの良いスムーズなプロジェクト進行に繋がるだけでなく、最終的な成果物としてのWebサイトの品質も必然と上げることが出来ます。

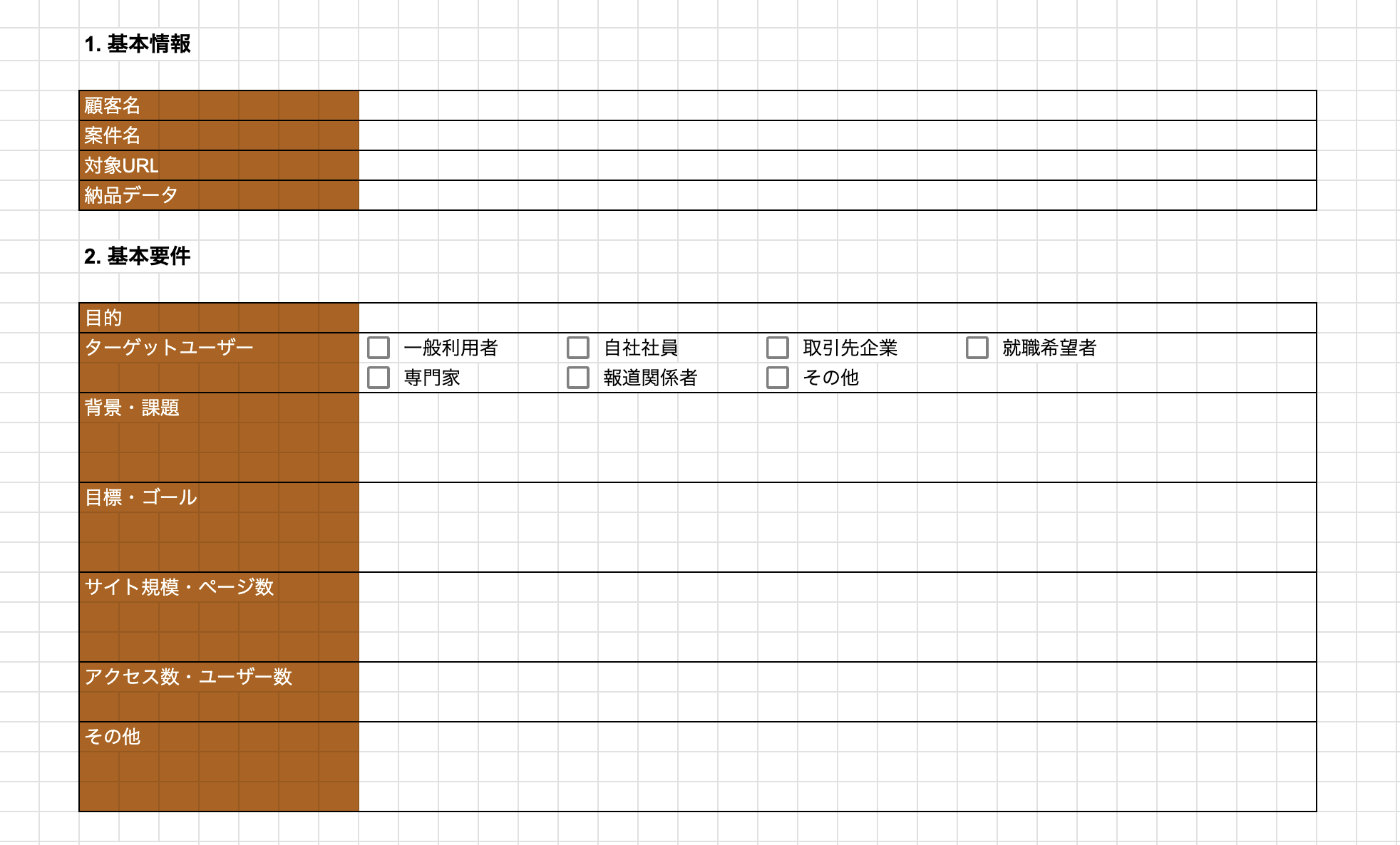

要件定義に記載する項目

このセクションでは、要件定義に記載する具体的な項目を解説いたします。

サンプルフォーマットと照らし合わせながら読みたいという方は、こちらから参照いただけます。(リンクはスプレッドシートファイルです。)

Webサイト制作の背景・ゴール

Webサイト制作における目指したいゴールや解決すべき課題などを整理します。

背景や課題と目的やゴールを結びつけることは、Webサイトに必要な要件を正しく見つける重要なプロセスとなります。

また、最初から「課題の本質はなにか?」を不躾に聞く制作会社もありますが、これは誤った要件定義の進行となります。

課題の本質が見えていれば、要件定義書の作成までを自社で行ってから制作会社を探すというアクションになるはずです。要件定義を制作会社と発注企業で一緒に作る場合は、対話やコミュニケーションを重視し、「Webサイトがあったら〇〇ができた」「以前制作会社へ依頼したが満足いかず、〇〇という点を改善したい」など、主観や感情などをベースに思いつく限り、棚卸しするところから始めましょう。

このようにして列挙した背景の中から、本質的な課題が浮き彫りになり、成果につながるクリエイティブなアイデアへと繋がっていきます。

ターゲット・ニーズ

Webサイト制作の背景やゴールは自社視点になるのに対し、ターゲット・ニーズは顧客視点に立って整理していきます。

企業として伝えたいことが前に出すぎるあまり、ターゲットを置き去りにするようなコンテンツになっている、何を伝えたいのか分からないようなWebサイトに遭遇したことはありませんか?

見る人がほしい情報を提供できていないWebサイトは、「価値のないサイト」として判断され、Webサイトに訪問してわずか数秒で離脱されます。

ターゲットにたどり着いてほしい最終地点(お問い合わせやお申し込み)へ適切に誘導するためには、顧客視点で何が必要とされているのかを正しく理解しなければなりません。

ターゲットよりもより詳細に顧客のニーズを知るために行うペルソナの作成方法については、以下の記事が参考になるため、こちらもあわせてお読みください。

訴求方針・必要なコンテンツ

ターゲットのニーズが整理できたら、Webサイトの訴求方針や必要なコンテンツをアイデア出ししていきます。

Webサイトのコンテンツは、ターゲットのニーズだけでなく自社の強みや優位性をアピールできることも重要です。

ターゲットに迎合しただけのWebサイトは、必ずと言っていいほど、短命で終わります。

以前弊社にご相談いただいた事例では、「広告代理店にお願いしたLPでコンバージョンは獲得できたが、LPで訴求していた内容がサービスを盛って見せていたため、数多くのクレームの声が寄せられた。」という失敗経験をお話しいただいたこともあります。

数字を獲得するための合理的な見せ方があったとしても、提供側が自信をもって提供できないことには意味がありません。

長く使えるWebサイトの条件は、自社の強みとターゲットのニーズ、この2つが共存しているコンテンツやデザインです。

より専門性が必要なデザイン制作フェーズでは、制作会社へ一任する形を取った方がかえって品質が良くなる場合もありますが、その前工程であるコンテンツ検討では発注企業からも積極的に情報やアイデアを出して共創により良いコンテンツを生産する意識を持っておくようにして下さい。

コンテンツ企画のアイデア出しについては、以下の記事で詳しく解説しております。

スケジュール

Web制作プロジェクトは、制作会社だけが仕事をするわけではありません。

企業間取引になるため、発注側もサーバーや原稿や写真など、環境や素材を準備する必要があります。どのタイミングで何が必要なのかを前もって把握しておくと滞りなく準備を進められるため、スケジュールは必ず設定しましょう。

ただし、あまりにも無理なスケジュールで進行すると、準備不足やスピード重視により品質が下がるリスクがございます。

企業間の負荷を最小限にできるように努力し、無理のないスケジュール進行を心がけましょう。

プロジェクト体制

プロジェクト体制では、「誰が何の役割を果たすのか」を明確にするために要件定義書に記載します。

要件定義書に記載されたプロジェクトメンバーは自分の役割や仕事を全うする責任が生じます。

また、プロジェクト途中での体制変更は、プロジェクトの成否を変える意外な落とし穴でもあるため注意が必要です。

「契約途中で担当者が変わったために意思疎通がはかれなくなった」、「コミュニケーションにストレスを感じるようになった」という声は失敗事例としてよくあげられます。

担当者を変更したり新たに加えるなど、体制変更せざるをえなくなった企業は、相手企業に対し十分な説明を行い了承を得なければなりません。

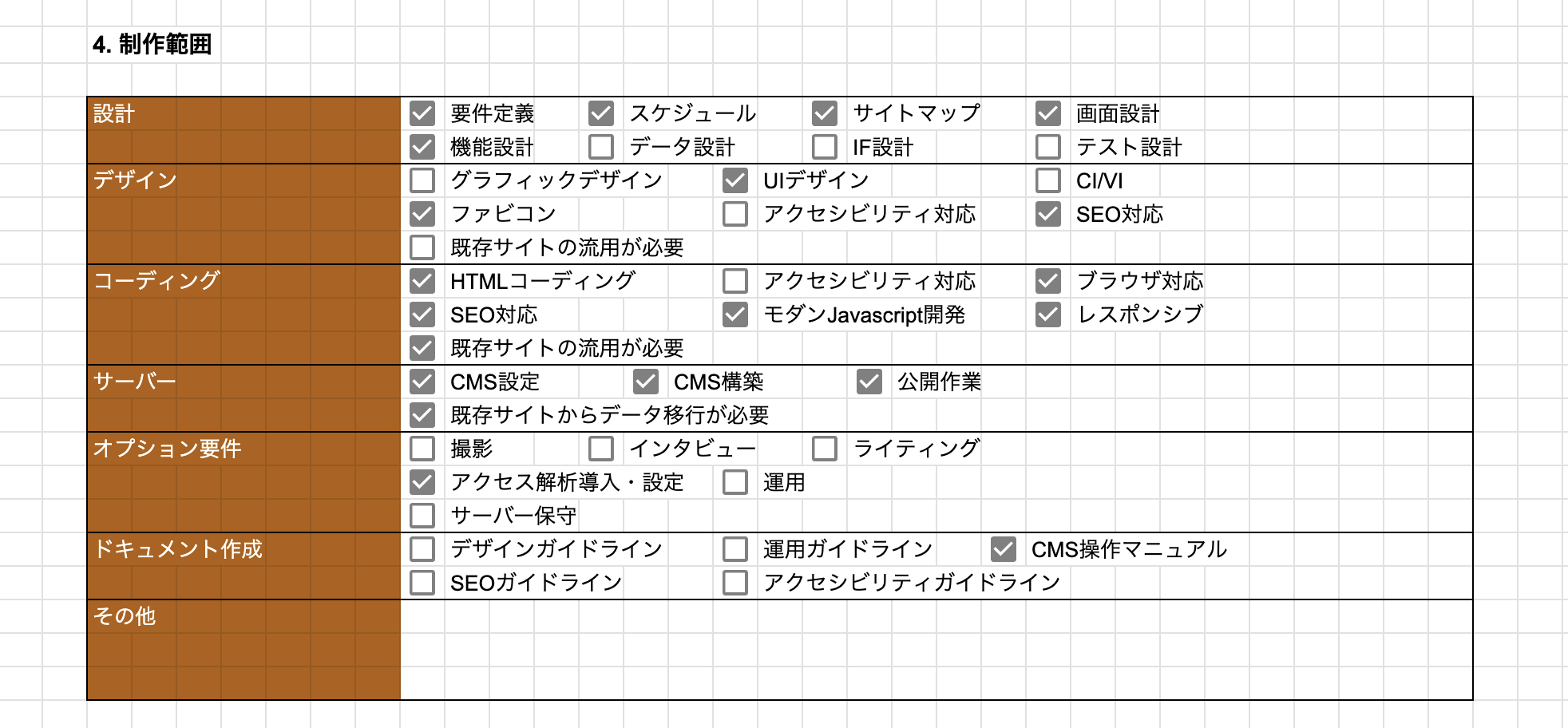

制作範囲

設計やデザイン、コーディングやオプション要件など、具体的な対応内容を定義するのが制作範囲です。

厳格なデザインガイドラインやSEOガイドラインが求められる場合は、詳細要件を詰めるために時間を費やさなければなりませんが、中小規模のWebサイトの場合はツボを抑えた制作範囲となることがほとんどです。

具体的には、以下の項目を含めるか含めないかを検討できると良いでしょう。

- SEO対策

- レスポンシブ(スマホ)対応

- アニメーション実装

- 既存サイトからのデータ移行

- アクセス解析導入・設定

- ドメイン・サーバー設定

- 写真・動画撮影

- ライティング

- CMS操作マニュアル

予算や制作会社の対応範囲、社内担当者のスキルセットなどを総合的に鑑みて、何をどの程度含めるのか、または省くのかをコミュニケーションにより取捨選択していきます。

サイト構成

サイト構成とは、Webサイトの全体像を構造的に図示化したサイトマップやページの具体的なレイアウトやコンテンツを記載したワイヤーフレームのことです。

Webサイトの目的やターゲットのニーズ、自社の強みなどをコンテンツ化し、設計書に落としこんでいきます。

要件定義の段階では、具体的な原稿や写真などは決まっていなくても問題ありません。

サイト構造やページ内容が把握できる解像度まで記載し、詳細は要件定義が確定した後に作成を進めていきます。

サイトマップとワイヤーフレームの作成方法については以下の記事を参考にしてみてください。

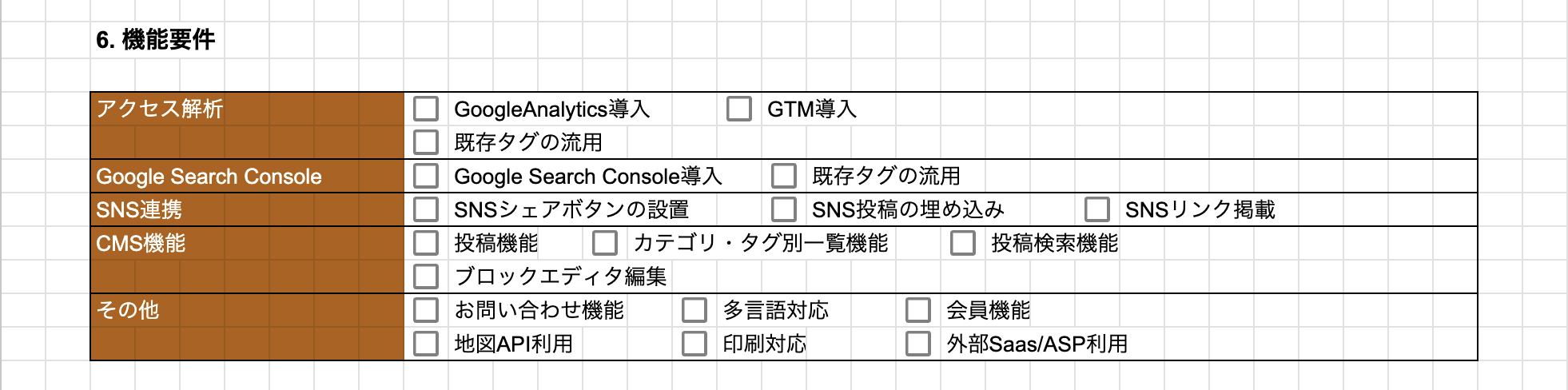

機能要件

中小規模のWeb制作案件において、機能要件における確認事項はそれほど多くありません。

アクセス解析の有無やSNSシェアボタンを設置するのかなど、よく見かけるようなWebサイトに内包されている機能を参考に検討すると良いです。

また、要件定義が終了した後の要件変更は、追加費用の対象となりやすいです。

分からないからという理由で「一旦制作会社の提案通りに進める」という方針を取ってしまうと、必ずと行っていいほど後になって「この機能を追加したい」という要望が出てきて、追加費用が発生する原因となります。

そうではなく、Webサイトオーナーとして、制作後どのように運用していきたいかをじっくり検討・考慮し、そのために必要な機能を調査したり制作会社へ相談したりするなど行い、納得感の高い意思決定を行いましょう。

システム要件・サイト環境

システム要件・サイト環境では、使用するCMSや対応ブラウザ・OS、データ移行が必要なのかなどを定義します。

特に、対応ブラウザ・OSは注意して確認すべき項目です。

Webサイトを訪れるユーザーが使用する端末やブラウザは、MacBookやWindows、iPhoneやAndroidなど様々です。

Google Chromeでは正常に見れるけれどSafariでは崩れていたりすると、集客や採用などの機会損失に繋がってしまいかねません。

予算との兼ね合いもありますので、主要なブラウザに絞り対応しユーザーが少ない環境は省略するなど、制作会社と相談しながら対応項目を決定しましょう。

また、ブラウザチェックにおいて確認するべき項目や要点については、以下の記事で詳しく解説しております。

インフラ要件

Webサイトのインフラ要件には、ドメインやサーバー環境などがあります。

よりシステマチックな単語に近づいてきましたが、新規制作やアクセス数の少ないサイトリニューアルの場合は、「一般的に人気のあるエックスサーバーやさくらサーバーを用意する」ぐらいの内容ですのでご安心ください。

月間アクセス数が10万を超えたりするようなWebサイトのサーバー選定を行う場合は、CPUやメモリー、ストレージなどを考慮し、適切なサーバーを選択していくなど、考慮検討の量が増えていきます。

ゆくゆくはインフラ環境をしっかり整えるつもりで、まずはWebサイトを成長させることに集中すると良いでしょう。

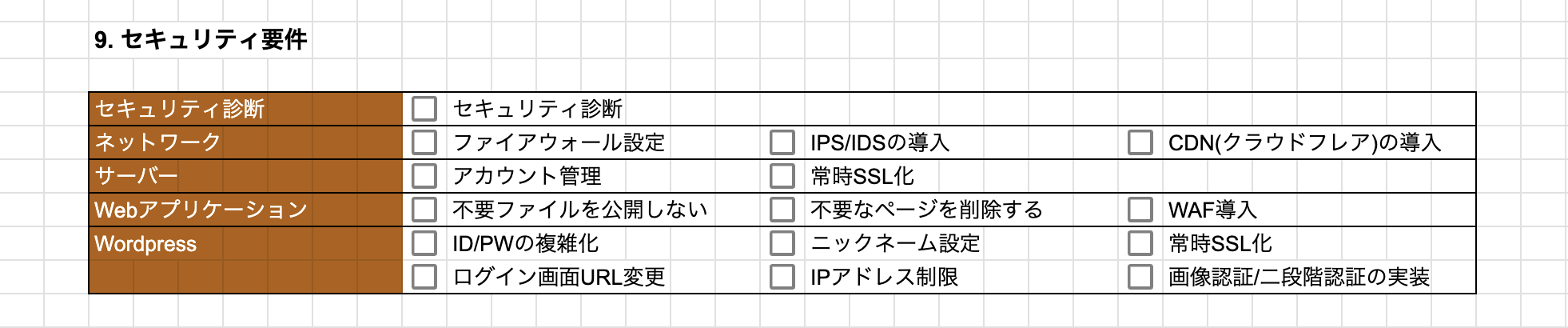

セキュリティ要件

セキュリティ対策もWebサイトづくりに欠かせない要件です。

中小規模のWebサイト制作の場合、ほとんどがWordpressを利用したテーマ開発となることでしょう。

WordPressに限った話をしますと、Wordpressは世界で最も使用されているCMSであるため、ネット犯罪やハッキングの対象とされることも多く、セキュリティ対策ができていないWebサイトが被害に合うケースも数多く存在します。

外部からの攻撃により自社サイトが使えない状態になってしまった場合を想像してください。

新規の方からの信用が得られないのはもちろんですが、それだけでなく、既存の顧客や社員、関係者からの信頼までも失ってしまいかねない事案だということは想像に難くありません。

成熟していないから問題ないと考えるのではなく、Webサイトを経営における重要な資産として位置づけ、常にサイトの安全性を維持するよう意識付けを行いましょう。

リリース要件

リリース要件では、Webサイトの公開前にテストする項目や確認手順を定義します。

10ページ程度のWebサイトの場合はそれほど負荷は大きくありませんが、事業運営に支障をきたすエラーや実装漏れがないかは確認が必要です。

例えば、お問い合わせボタンはあるのにお問い合わせフォームへのリンクが入っていないというのは重大なミスですよね。

しかし、これも特別めずらしい事案ではありません。

基本的な内容であればあるほど、評価項目にも明記しリリース要件として定義しておきましょう。

この他にも、テスト実施項目は要件定義書の内容にもとづいて作成され、テスト担当者は確認結果を報告書にまとめて提出するというのが一般的な流れとなります。

Webサイトがリリースできる状態とはどんな状態なのか、その評価項目を事前に定義しておくことで関係者間の意識を揃え、効率的な案件進行に努めましょう。

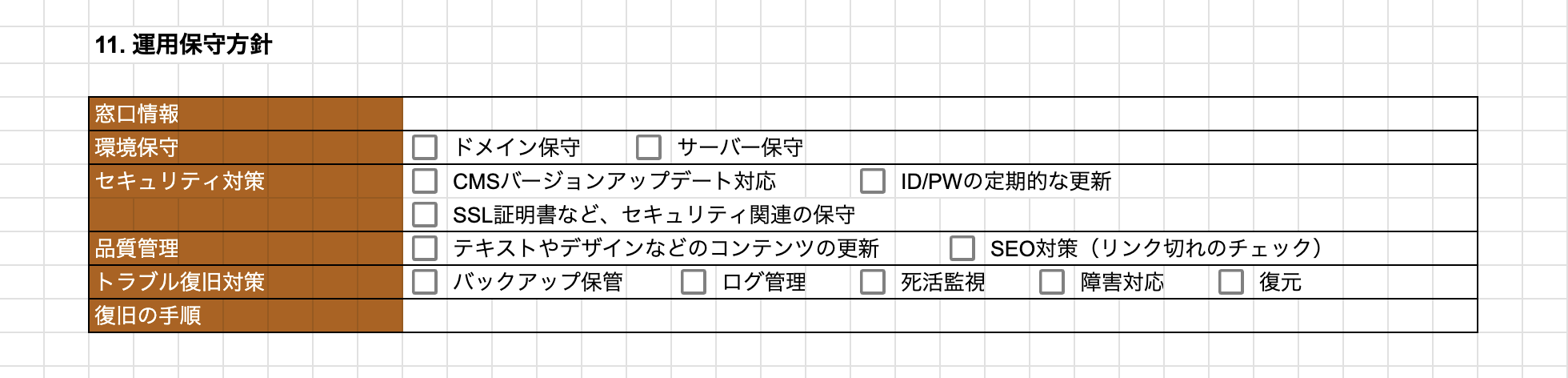

運用保守要件

最後に、運用保守を委託する場合は要件定義書にも記載します。

ドメイン・サーバーの管理やセキュリティ対策など、委託する運用保守の範囲を明確にするためにも有効です。

また、運用項目が増えるほど委託コストも高くなりますので、必要なものとそうでないものを区別して適切な発注ができるように心がけましょう。

まとめ:Webサイト制作は要件定義が必須

記事冒頭の繰り返しになりますが、Webサイト制作やリニューアルにおいては、具体的な制作に入る前の要件定義が最も重要です。

サイトの見直しや新規制作を検討されている方にとっては、やや退屈で仰々しく感じられる部分もあるかもしれません。

しかし、「仕事は準備が8割」と言われるように、要件定義はWebサイトをより良く仕上げるために欠かせない準備段階であります。

この記事がそんな準備の一助となれば幸いです。

皆様のWeb制作プロジェクトが実りあるものとなることを心より願っております。

無料相談を希望する

話を聞いてみたい、相談したい方はこちら