ブランディングと聞くと、「ロゴを作ること」「目を引くキャッチコピーをつくること」「サイトやパンフレットをきれいにすること」といった見た目の整備を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

確かに、デザインやコピーはブランディングにおいて重要な要素です。目を引くキャッチコピーや良さが引き立つデザインがあれば、事業やサービスへの好感や信頼を獲得することが可能になります。

しかし、コピーやデザインは「最初に手をつけるべきもの」ではなく、「企業の内側にある想いや価値を表現するための手段」にすぎません。

本質的なブランディングとは、単に見た目を整えることではなく、「何を伝えるか」を掘り下げることから始まります。そこで、本記事ではブランディングに取り組む企業がつい見落としがちなデザインやコピーの“本当の意味”を紐解き、プロジェクトを成功に導く本質的なブランディングの進め方を具体的な事例を交えてお伝えします。

目的別のデザインやコピーの意味

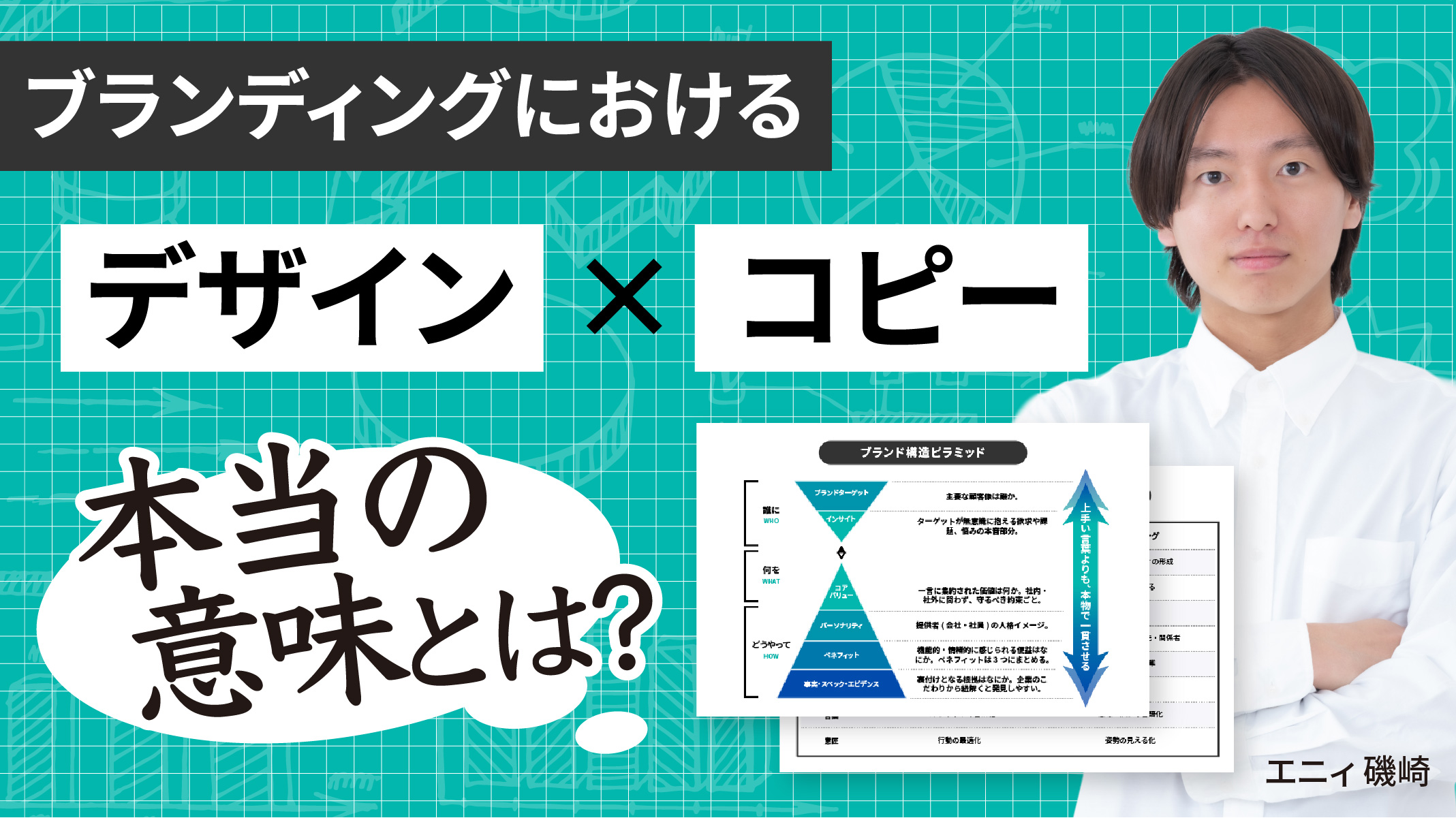

デザインやキャッチコピーは、マーケティング・ブランディングのどちらにおいても不可欠な要素ですが、目的が異なれば意味や役割が変わります。

コピーやデザインの役割を正しく把握するために、マーケテイングとブランディングの違いを整理しておきましょう。

マーケティングが短期的に顧客獲得を重視するのに対し、ブランディングは顧客・従業員・取引先を含めたすべての関係者を持続的にファン化することを重視した戦略です。

ブランディングを目的とするコピーやデザインを制作する場合は、顧客にベネフィットや行動を訴求するのではなく、意味や価値、姿勢を丁寧に見つめ直し、伝える必要があります。

コピーとデザインの役割を正しく理解し、プロジェクトに取り組むことで、メンバー間でのコミュニケーションに共通言語が形成され、アウトプットの品質が向上し、成果の最大化に繋げることが可能です。

ブランディングの成功事例

本章では、当社がご支援した企業の中から、ブランディングを通じて組織内外に変化をもたらした事例を2つご紹介します。

いずれも、企業の内にある想いや価値を丁寧に言語化し、コピーやデザインへと落とし込んだ取り組みです。

表層的な刷新にとどまらず、「何を、誰に、どう伝えるか」を見つめ直した結果として、採用や集客、組織づくりに具体的な成果が生まれています。

ブランドの意味をかたちにした先に、どのような変化が起きたのか。

その一端をご覧いただければ幸いです。

成功事例:タグライン策定およびWebサイト制作によるコーポレートブランディング

株式会社ともいき様は、接骨院や整体治療院など、健康・福祉領域のサービスを幅広く展開されている企業です。

当社では、同社のコーポレートブランディングにおいて、タグラインの策定からWebサイトのリニューアル、さらには社内外のブランド体験の設計までを一貫してご支援しました。

以下は、リニューアル後のコーポレートサイトのトップページ・ファーストビューです。

企業としての姿勢や価値観が直感的に伝わるよう、言葉とビジュアルが一体となったコピー・デザイン設計を行いました。

さらに、コーポレートサイトを起点として、Googleマイビジネス、広報誌、社内ポータルサイトなども整備し、インナーブランディング(社内)とアウターブランディング(社外)を両輪で展開。

その結果、以下のような具体的な成果につながりました。

【採用面】

・自社の価値観に共感した人材からの応募が増加

・離職率の低下、社員のモチベーション向上につながる

【集客・顧客対応面】

・一部施設では新規集客が月60名 → 100名以上へと増加

・既存顧客とのコミュニケーション改善・信頼の醸成

見た目を整えるだけでなく、「言葉とデザインで、企業の想いを正しく伝える」ことが、社内外に好循環を生み出すブランディングへとつながった好例です。

成功事例:共創型のデザイン伴走によるサービスブランディング

株式会社サイシード様は、「先端技術とビジネスデザインを通じた価値提供」をミッションに、技術とデザインを駆使した高度な開発能力を提供する企業です。

当社では、サイシード様のサービスブランディング全体のクリエイティブ統括および制作支援を担当しました。

単なる制作代行ではなく、デザイン事業部のようなポジションで営業・開発部門と密に連携し、共創型でブランドの一貫性を構築していきました。

以下は、アウトプットの一例です。

ご支援当初は、サービスごとのデザインや資料にばらつきがあり、外部に対する印象はもちろん、社内における価値の共有や理解にもばらつきが見られました。

そこで、ブランド全体の統一感を高めるべく、以下のような領域を包括的にサポートしました。

・サービスロゴ制作

・サービスサイトの情報設計・デザイン制作

・展示会用パンフレット、ブログサムネイルなどのマーケティング素材制作

・ダウンロード資料や営業資料の制作

・新規サービスの画面UIデザイン

・営業現場への同行提案 など

このように、日々の現場に寄り添いながら、事業の成長と一緒にブランディングを進めていく体制を構築したことで、徐々にその効果が表れはじめました。

特に、以下のような成果が印象的でした。

【採用・組織面】

・求める人材像が明確になり、採用の質と量が大きく向上

・ご支援開始当初は5名だった社員数が、わずか数年で30名規模へと成長

・社内の一体感やサービスへの理解も深まり、情報共有やプロジェクトの進行が円滑に

【集客・顧客対応面】

・展示会で配布するパンフレットの部数が、500部から約3,000部に増加

・LP(ランディングページ)のリニューアル後、問い合わせ数が約70倍に増加

・営業現場では、デザイン視点を取り入れた提案により、受注確度の向上にも寄与

サイシード様の事例が示すように、ブランディングとは単なる表層的なデザインの刷新ではなく、組織の内外で価値を共有し、一貫した表現を積み重ねる営みです。

そして、それを実現するためには、委託・発注の関係を超えた「共創の姿勢」こそが不可欠だと、改めて実感したプロジェクトでもありました。

本質的なブランディングの進め方

ここまで、ブランディングにおけるコピーやデザインの本質について、具体的な事例を交えながら解説してきました。

もうすでにお気づきかもしれませんが、ブランディングは決してデザイナーやライターだけで完結するものではありません。

むしろ、プロジェクトに関わるすべての担当者が「何をどう伝えるか」に責任を持ち、共に形づくる姿勢が求められます。

この前提を踏まえたうえで、ここからは本質的なブランディングをどのように進めていくかを3つのステップに分けてご紹介します。

3-1:想い・価値の言語化

ブランディングの最初のステップは、伝えたい想い・価値の言語化です。

理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、サービス価値など、伝えたい内容の源泉となる言葉を棚卸ししていきます。箇条書きやメモで構いませんので、頭の中にあるものをすべて出し切るまで書き出すことが望ましいです。

また、社内へのブランド浸透も図っていきたい場合は、グループディスカッション形式もおすすめです。事業責任者やリーダー層を巻き込むことで、言語化のプロセスでチームメンバーへのブランド理解促進が進みます。

3-2:誰に・何を・どう伝えるのかの整理(戦略企画)

想いや価値を言語化しただけでは、まだ抽象的すぎて実際の表現には落とし込めません。

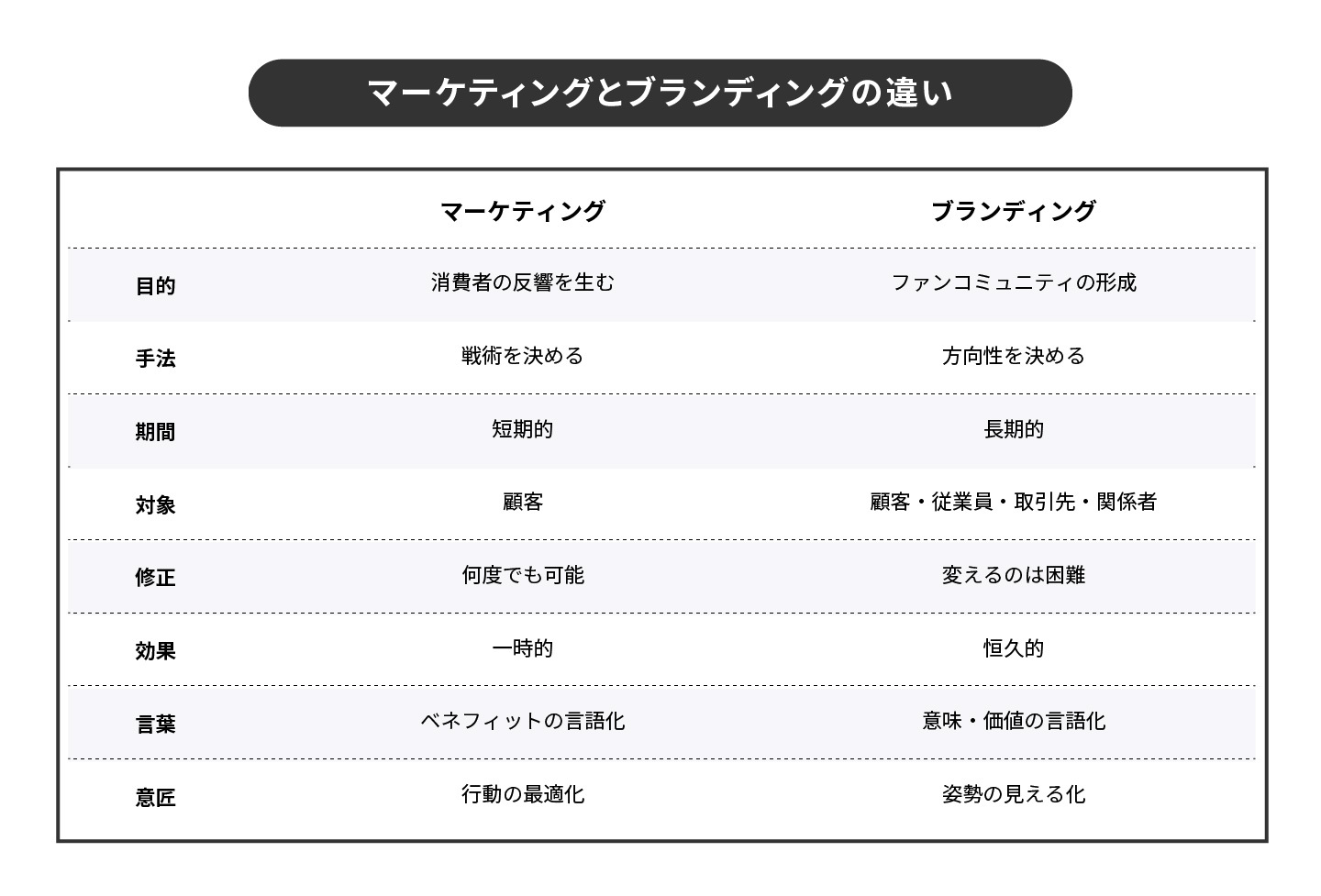

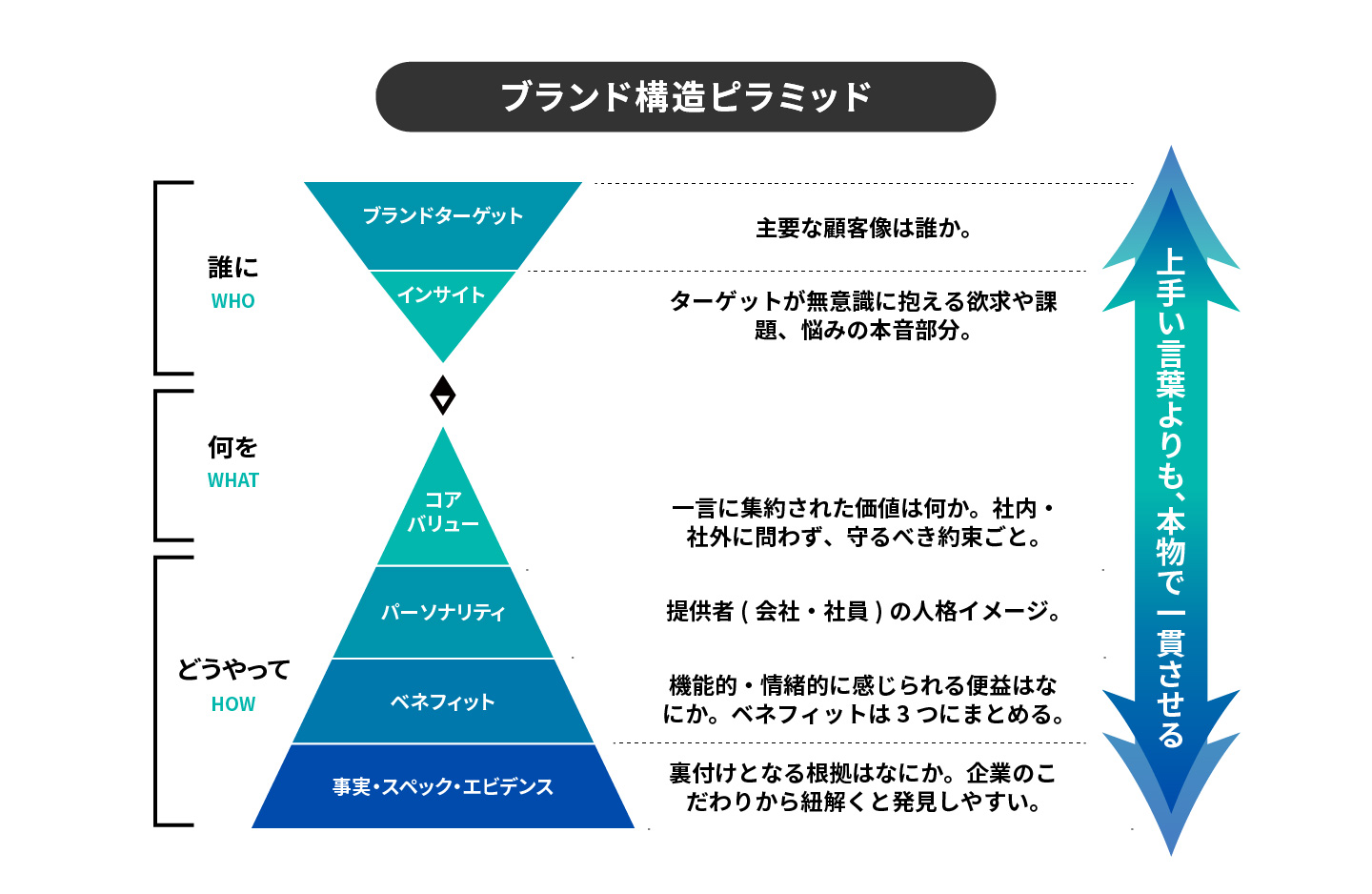

そのため、次のステップとして、「誰に・何を・どう伝えるのか(=WHO・WHAT・HOW)」の構造に整理し、ブランディングに適したコピーやデザインにつなげるための戦略的な土台を作ります。

このフェーズでは以下の要素を明確にしていきます。

- メインターゲット(誰に届けたいのか)

- ターゲットインサイト(その人が潜在的に抱えている感情・ニーズ)

- コアバリュー(自社の提供する本質的な価値)

- パーソナリティ(ブランドの人格やトーン)

- ベネフィット(感じられる感情的・機能的価値)

- エビデンス(その価値を裏付ける具体的な根拠)

これらの整理は、ブランドコンサルタント・山口義宏氏の著書『デジタル時代の基礎知識「ブランディング」』(MarkeZine BOOKS)で紹介されている「知覚価値の構造」にも通じる考え方です。

人はベネフィットだけでなく、それが自分にとって本物であるか(エビデンス)を無意識に評価しています。

このように「どのように伝わるのか?」という視点で論理的に設計しておくことで、最終的なコピーやキービジュアルの制作に直結する中間アウトプットをつくることができます。

3-3:想いや価値と戦略を結びつけるコピー・デザイン制作

具体的なコピーやデザインの制作は、ブランディングの最後に位置づけられる重要な工程です。

このフェーズでは、これまで検討してきたブランドの方向性や伝えるべき価値をメインコピーとキービジュアルという具体的な形に落とし込みます。

コピーとデザインはそれぞれ独立した要素ではなく、一体となってブランドの意味を伝えるものです。言葉とビジュアルが適切に接続され、「伝わる形」に変換されることで、はじめて見る人の心に届く表現になります。

また、このフェーズで制作されたメインコピーとキービジュアルは、今後のあらゆるクリエイティブ展開の起点となるため、誰かに丸投げするのではなく、担当者一人ひとりが主体的に関わる姿勢が求められます。

「より良いものを共につくる」という意識をチーム全体で共有し、ブランドの本質を考え、形に変えていきましょう。

想いや価値、姿勢で選ばれる時代へ向けて

近年、技術の進化や情報流通の加速により、商品やサービスの「価格」「機能」「ベネフィット」だけでは差別化が難しくなりつつあります。

求められているのは、論理では説明しきれない姿勢や想いといった企業の内側にある価値であり、選ばれる評価軸は性能の優劣ではなく、「共感できるかどうか」「信じられるかどうか」にシフトしています。

もちろん、商品やサービスを届けるためのマーケティング活動は今後も不可欠です。

しかしこれからは、従来の枠を超え、ブランディングの視点を取り入れたブランドマーケティングがより重要になっていくでしょう。

コピーやデザインは、単なる制作物ではなく、企業の想いや価値、そして「どう見られたいか」という姿勢そのものを映し出す鏡です。

だからこそ、それらを生み出すプロセスには、企業の本質を深く掘り下げる視点と、丁寧に言葉と表現を編み上げる姿勢が求められます。

すぐに結果が出ることばかりではありません。ですが、日々の発信や社員のふるまい、パンフレットやWebサイトなどの表現一つひとつが、やがてブランドをかたちづくり、信頼を育て、選ばれる理由になっていきます。

ブランディングとは、特別な企業だけが取り組むものではありません。

会社の規模や業種に関係なく、「どんな想いで、誰に、何を届けたいのか?」と正面から向き合うことができれば、どんな企業にも、その企業にしかないらしさは存在します。

この記事が、御社のブランディングを見直すきっかけとなり、日々の活動一つひとつに意志と意味が宿る未来につながることを、心より願っております。