創業者自身の背景や経験を事業に反映させることで信頼性や魅力が高まり、快適にロングドライブのような経営が実現できます。(=エニィでは、この好循環を生み出す仕組みを「ブランディング」と呼んでいます。)

ロゴマークやサインはシンボルや記号、アートとしても奥が深く、一言では語りつくせません。しかし、経営にうまく取り入れることで驚くほどスムーズにビジネスを進めることが可能です。

今回の記事では、ロゴを経営に活用する理由とその方法について、ポイントを絞ってご紹介します。

企業や商品の理念を表し、ブランドを確固たるものにする

ロゴマークは、企業のパーパスやビジョンなどの目に見えない概念を視覚的に表現し、消費者へ伝える重要な役割を果たします。シンボリックな色やマークが一つあるだけで、消費者は何を期待できるのかを瞬時に理解し、魅了されて購買意欲が高まります。

例えば、暑い夏のBBQパーティに車で訪問し、ビールが飲めない状況を想像してみてください。

赤い筆記体のロゴマークのボトルを見たら「あ、それください!」と口にしませんか?また、ピザの隣に黒いシュワシュワする液体があったら、その名前がすぐに浮かびますよね。

引用:https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola

ロゴマークは商品やサービス選択を素早く促し、ブランドの一貫性を長期間にわたって保つことで、顧客に信頼感(ブランドプロミス)を与えます。

また、デザイン要素や色彩を通じて感情も呼び起こしています。経済は感情で動くとよく言われますが「理屈はわかっているけど、どうしてもそうなっちゃう」という行動の背景には、感情が理屈を超えて行動を変える力があるからです。

コロナ以降、Amazonでお買い物をすることが増えましたが、時々荷物を投げるように渡してくる配達員はいませんか?

そんなときに「クロネコヤマトは親猫が子猫を運ぶように大切に荷物を運びます」という理念を思い出し「プレゼントを贈るときは多少高くてもヤマトにしよう」と思うのでした。

特定のデザイン要素やカラースキームは、ブランド特有の感情や価値観を想起させ、消費者に感情的な結びつきを生み出します。これがロイヤリティの高い顧客関係を育み、事業やサービスブランドをより確固たるものにします。

多くの経営者は多様なビジネスを試行錯誤した上で、最後にブランドを持つ傾向にあります。それは、「〇〇がしたいな、あ!〇〇だ!」という第一想起を目指すことで、圧倒的にビジネスが有利になるからです。

商品を無理して売るのではなく、消費者の手が自然に伸びて売れていく状態にしていく方が、はるかに自然で効率的ですよね。

組織文化を視覚的にして実行しやすくする

ロゴから伝わる組織文化や理念は、従業員の誇りや帰属意識を高め、価値観の共有を促進します。長い説明文を省き、視覚的に価値観や想いを伝えることで、企業の信頼性や専門性を強調できます。

ロゴを見ることで従業員は企業の文化を再認識し、理念に基づいた行動を取る動機づけとなるのです。これにより、あらゆるコンテンツやコミュニケーションが統一され、意思決定や業務遂行がスムーズになる効果が期待できます。

例えば、店舗内でトラブルがあった場合、マニュアルに書かれていることもありますが、読み返す暇がないかもしれません。その際に、自分の胸にある黄色のロゴを見て「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」という理念を思い出せれば、自然と取るべき行動が思い出せるのではないでしょうか?

- 目的やビジョン

- 自分らしい航路(無駄がないこと)

- 信頼関係の構築(組織の不明・不安・不足感をなくす)

- 無理のない方法(時間・お金・心・身体が削られない)

特に日本企業は、現代のビジネスにおいても直接的な表現を避ける傾向がありますよね。アメリカのように「You’re fired!」と直接的に伝えることは少なく、言いづらいことを穏やかで抽象的な言葉で表現する方法が選ばれます。

例えば、退職をお願いする際には「お力になれず誠に残念ですが、退職をお願いすることになりました。」や「契約を終了させていただきます。」など、相手への配慮と敬意を込めた表現が使われます。これらは、単に契約や関係の終了を告げるだけでなく、相手に対する敬意や感謝の気持ちを込めて伝えられています。

ロゴは客前で気恥ずかしくてビジョン・構想を話せない場合や、朝礼時に意識の共有をしたい場合にも使えます。つまり、ロゴは組織やグループを運営するうえでも便利であるということです。

特に中小企業では、シンプルなロゴがチームを1つにまとめ、日常業務に活力を与える力を発揮します。「がんばろう」という共通意識を自然に共有できるロゴは、組織運営において実用的で頼りになる存在です。

ダイレクトに売上に繋げる。強烈な印象を残し、第一想起となる。

ロゴは企業の独自性や特徴を表現し、顧客に強烈な印象を与える力を持っています。それによって、ブランドアイデンティティを確立し、競争上の優位性を保つ重要な要素となります。

ブランドロゴは高級ブランドに限ったものではありません。

例えば、低価格で有名なドン・キホーテも立派なブランドです。この太いゴシック体を見ただけで、ちょっとワクワクしませんか?

正確でわかりやすい情報は消費者の興味関心を高め、魅力的なデザインと戦略的な販促物は、購買意欲を高めて売上につながります。これを地道に繰り返し、発信を継続することで業界シェアを獲得し、やがて第一想起として顧客の心に刻まれる存在となるでしょう。

さらに、継続的な信頼関係の構築により、ロゴを見るだけで商品を手に取るような、ロイヤリティの高いファン層を形成できます。雑誌のおまけのように、それ自体の品質が特段高くなくてもブランドロゴが入っているだけで「欲しい!」と思わせる力があります。

「アイスクリーム・贅沢」というキーワードで思い出すのは、どんなブランドでしょうか?

ビジネスをさらに成長させるために、コミュニケーションデザインや販促物がマーケティングの成果を測定する指標として役立つことがあります。特定のデザインやメッセージがどれほど効果的かを分析することで、戦略の調整やビジネス検証が可能です。

これによって、消費者の信頼感を高めるだけではなく、資金調達・パートナーシップの場でも重要な役割を果たし、よりマーケティングの加速が期待できます。

経営に役立つ要素が見えてきましたでしょうか?

では実際に、あなたの組織やサービスにはどんなロゴが必要で、どのように活用できるのか一緒に見てみましょう。

自社にどんなロゴが必要か

| コーポレートロゴ | 商品・サービス・ブランド(ショップ)ロゴ | 認定・認証ロゴ | 記念ロゴ |

|  |  |  |

| ・企業自体のアイデンティティを象徴する。 ・ブランドの認知度を高める。 ・顧客に企業の価値観や信頼性を伝える。 ・競合他社からの差別化を図る。 ・プロフェッショナルな印象を与える。 | ・特定の商品、サービス、ブランド、ショップを差別化し、強烈に印象付ける。 ・ブランドの特徴や機能価値、情緒価値を強調する。 ・消費者に製品やサービスを購買行動促進する。 | ・製品やサービスの品質、安全性、適合性、環境への配慮などが特定の基準に適合していることを示す。 ・第三者的な立場からの評価により、信頼性を高める。 | ・特定のイベント、記念日、祝賀行事、キャンペーンなどを記念し、関連する製品やサービスをプロモートする。 ・記念ロゴは一時的なものであり、特別な機会をアピールする。 |

| ロゴマーク(シンボルマーク) | ロゴタイプ | ロゴマーク(シンボルマーク)+ロゴタイプ |

|  |  |

| ロゴマーク・シンボルマークは、テキストや文字列を含まず、図形、アイコン、シンボル、イラストレーションなどのグラフィック要素だけで構成されたロゴの一部です。 これは通常、単独でブランドを識別できるように設計されています。 | ロゴタイプは、ブランド名や企業名をテキスト形式で表現するロゴの一部です。 通常、特定のフォントや文字スタイルを使用して、ブランド名を視覚的に強調します。 | 一部のブランドは、ロゴマーク(シンボルマーク)とロゴタイプを組み合わせて使用します。 これは、ブランド名の視覚的な識別と、ブランドの特定のアイコンやシンボルを組み合わせることにより、ブランドアイデンティティを強調する方法です。 |

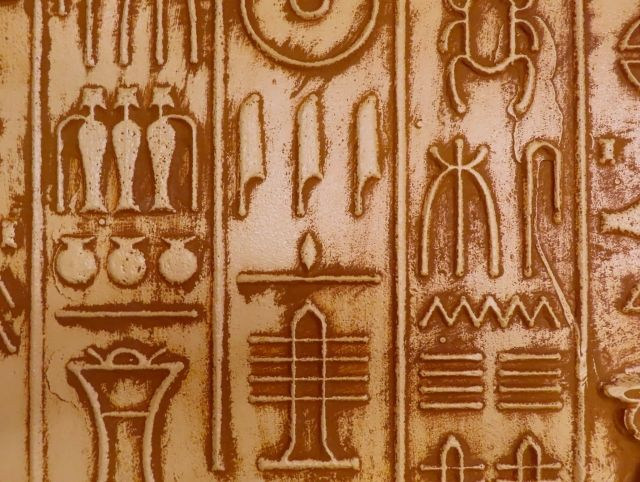

ロゴマーク・サインの起源と歴史

ロゴマークの起源

古代文明の記号: ロゴマークの原型は、古代の文明にまで遡ります。古代エジプト、メソポタミア、中国などの文明では、シンボルや記号が商標やシンボルとして使用されていました。

中世の紋章: 中世ヨーロッパでは、紋章が一種のロゴマークとして使用されました。紋章は家族や貴族の身分や歴史を示し、バトルや競技の盾に描かれたり、文書や封印に使用されたりしました。

工業革命以降の商標: この辺りから本格的にロゴっぽい感じが出てきます。工業革命以降、製品やサービスを広告する必要性が高まり、商標が普及しました。製品や店舗の識別、ブランドの確立、製品の品質保証など、さまざまな目的で商標が使用されました。

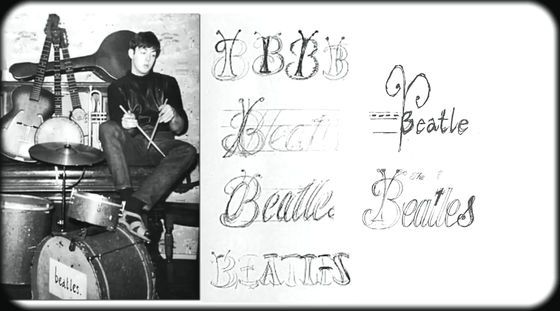

20世紀のグラフィックデザイン: 20世紀になるとロゴデザインが専門職として確立され、グラフィックデザインの分野が発展しました。ロゴデザインは企業やブランドのアイデンティティを強調し、視覚的な識別を促進するための重要な要素となりました。

引用:https://gigazine.net/news/20181016-how-the-beatles-get-logo/

デジタル時代:デジタル技術の進化により、ロゴデザインの役割はますます重要になっています。ロゴは、オンラインとオフラインの両方でブランドの存在感を確立するための重要な手段です。例えばウェブサイト、アプリ、ソーシャルメディア、印刷物など、さまざまな媒体で使用されています。

現在、ロゴマークはビジネスやブランドに不可欠な要素として位置づけられ、法律でも守られるようになりました。ロゴを商標として登録することで、他の企業が類似したデザインを使用するのを防ぐ法的保護を提供します。これにより、企業やブランドの独自性をしっかりと確保することが可能です。

なお、著作権や肖像権に関する詳細は、また別の記事で詳しくお伝えします。

家紋(紋章)とロゴの共通点

家紋は、家族という組織の存在を示すために生まれたシンボルです。戦国時代、武士たちは家紋を着物や刀、甲冑、印籠など、身の回りの品に刻み「家紋を背負う」ことで家名を誇り高く掲げました。

戦場では、戦いの前に「やあ、我こそは!」と見栄を切ります。また、日本のアニメヒーローも必殺技を叫んで悪役を仕留めます。これらをカッコいいと思うのは、古くから受け継がれた日本人の魂のようなものかもしれません。日本人は言葉に物事の決意や想いを込める習慣があります。

家紋は敵・味方を識別するだけでなく、その者が背負う責任や想いを象徴する役割も果たしました。自害を余儀なくされた際には、家紋の入った懐刀で家族を想い命を絶ったそうです。

このように、家紋は目に見えない家族の絆や価値観を象徴する存在でした。この姿勢は、現代のロゴにも通じるものがあります。

ロゴは企業や団体の想い、理念を象徴的な図形で表し、人々にその価値を伝える「視覚の伝承装置」です。私たちエニィは「想いを形にする」ことをミッションとし、目に見えない価値や文化をロゴ・デザインを通じて伝えるサポートを行っています。

家紋やシンボルストーリー、歴史に込められた人々の深い思いを紐解くたびに、それが未来へつなぐ力を感じずにはいられません。デザインに込められた物語は、人々の心に灯る炎となり、新たな価値を生み出す原動力となるのです。

ストーリーのあるエニィのロゴ制作実例紹介

はりまっち

株式会社ダイネンヒューマンplus様は、兵庫県の播磨エリアにて学生と企業のマッチングサービスを展開している企業です。地域密着型の採用マッチングサービスとして地元の学生・企業に親しまれてきたサービスです。しかし、競合他社の参入やトレンドの移り変わりなどによって、サービスのアクティブユーザー数が減少傾向にあることが課題でした。当初はサービス利用状況の改善のために、Webサービスのデザイン改善のみを行う予定でしたが、ヒアリングを重ねる中でサービス設計やロゴの見直しを行い、抜本的な改革に取り組むプロジェクトが発足しました。

サイシード

株式会社サイシード様は「先端技術とビジネスデザインを通じた価値提供」をミッションに、技術とデザインを駆使した高度な開発能力を提供する企業です。革新的なAIサービスで市場を席巻するためには、合理的な「判断」ではなく、職人的な知見とインスピレーションに基づく「決断」が必要でした。そこで、エニィはサイシード様と同じ目線で共に考え、手を動かし続ける姿勢を大切にしました。最初は未来像が漠然としていましたが、ロゴデザインを落とし込むことで事業計画が具体化し、チーム全体で現実化に向けて進んでいきました。

パラダイスビジョン

株式会社Paradice Vision様は、海外でのITプロジェクト支援や海外進出サポート支援を行っている企業です。以前は、他の制作会社様にWebサイトの制作を依頼されていましたが、デザインプロジェクトが思うように進展しなかったことがきっかけで、ご相談をいただきました。ヒアリングを実施する中で、Webサイトの制作目的が「社会的な信用の獲得」であることがわかったため、コーポレートサイトの制作に方針を定めました。今回はワイヤーフレーム設計・コンテンツ制作サポート・デザインまで一貫して当社で担当し、事業のアーキテクチャをロゴモチーフにより表現いたしました。

株式会社ともいき

株式会社藤本工務店様は接骨院や整体院、アクティブデイサービスセンターなど、7つの事業を展開している企業です。事業内容が多く、従業員も30名規模であるため、企業のマネジメントにおいてブランディングの重要性を感じていました。しかし、これまではブランディング支援を担当できる外注先が見つからず、会社の軸や方向性を的確に表現できていませんでした。また制作業者の専門分野が限定的であるため、ロゴや名刺、看板デザインなどの外注先が異なり、各種クリエイティブが統一できていない点も課題でした。

ロゴの変容(時代に合わせる・ローカライゼーション・PMF)

コカ・コーラ

コカ・コーラのロゴは1886年、創業者ジョン・ペンバートンの会計士であるフランク・M・ロビンソンがデザインしました。初期のロゴはスペンサリアン・スクリプトと呼ばれる手書き風の書体で「Coca-Cola」と表記され、優雅で記憶に残るデザインが意識されました。

現在、コカ・コーラといえば赤い筆記体のロゴが印象的ですが、その起源は意外なところにあります。元々は飲料が薬局に配達される際に、他の製品と混同されないように赤い容器を使用していました。この赤い容器がのちにブランドカラーとして定着し、ロゴにも反映されるようになったのです。

赤は情熱と活力、白は清潔さと信頼を象徴しています。時代に合わせて細かな改良が施されてきたものの、コカ・コーラのロゴはその一貫性を保ち続けています。クラシックな魅力と現代性を兼ね備えたデザインは、世界中で愛される象徴的なアイコンとしての地位を確立しているのです。

(引用:コカ・コーラのロゴの歴史 | 日本コカ・コーラ お客様相談室)

ボトル入り飲料の人気が高まるにつれ、偽造コーラ飲料が登場し始めました。この問題に対応するため、コカ・コーラは自社製品の正当性を強調し、本物を購入するよう消費者に促す戦略を強化しました。

その一環として、1916年に独自の輪郭形状ボトルの製造を開始。クラシックなデザインのこのボトルは、偽造品との差別化に成功し、ブランドの象徴として認知されるようになりました。

その後、ロゴは何度か変更されましたが、最も有名なデザインはスペンサリアン・スクリプトをベースに、波のような特徴的なカールを持つものです。このデザインは、19世紀のアメリカの文書に見られるスタイルに基づいており、クラシックで親しみやすい印象を与えます。

赤と白のカラースキームは視覚的にも印象的で覚えやすく、世界中でコカ・コーラ製品と結びつけられています。そのロゴは世界的なブランドの象徴として、飲料業界で最も有名で成功したものの一つです。

スターバックス

スターバックスのロゴは1971年の創業時、16世紀の北欧海図に描かれたセイレーン(双尾の人魚)をモチーフにデザインされました。

ギリシャ神話に登場するセイレーンは、美しい女性の上半身と鳥のような下半身を持つ存在です。その美しさと歌で船乗りたちを引き寄せ、彼らを誘惑して船を沈めるという伝説があります。

スターバックスは、このセイレーンに人々が魅了されて引き寄せられるような美味しいコーヒーと魅力的なサービスを象徴しています。また、セイレーンの髪がコーヒー豆や波のように描かれていることで、コーヒーと海の結びつきを表現しています。

1987年にイラストが変更され、メロウな茶色が緑色に変わり、セイレーンの姿が際立つようになりました。現在のロゴは2008年に導入されたもので、より抽象的なデザインとなり、スターバックスの名前が省略されたものとなっています。シンプルさやサスティナビリティの高い事業メッセージが響くミレニアル世代に受け入れられる試行錯誤をシンボル部分は変えずに行っている一例です。

引用:https://goworkship.com/magazine/starbucks-logo-history/

アップル

アップルの初代ロゴは1976年に登場しました。そこには、リンゴの木の下に座るアイザック・ニュートンの姿が描かれており、重力の発見を象徴する複雑なデザインが採用されていました。

しかし、1977年にロブ・ジャノフによりシンプルなリンゴの形状へと変更され、技術革新と洗練性を体現する象徴として生まれ変わりました。この新しいロゴは、現在も世界で最も認知されるロゴの一つとして広く知られています。

最初は虹色でカラーディスプレイを象徴していましたが、1998年には単色化され、シンプルでモダンなデザインへと進化。その後、ロゴは微調整を受けつつも基本的なデザイン要素は変わらず、リンゴの形状とアップルの文字が特徴です。アップルはロゴを通じて、使いやすく、美しく、創造的な製品を提供する使命を表現しています。

引用:https://goworkship.com/magazine/apple-logo-history/

実は、このロゴには多くの噂が語られています。どれが真実であれ、その話題性やデザインの秀逸さがアートとしての価値を高めています。ここで、エピソードの一部を紹介しましょう。

- チェリーと間違われないようにかじった跡を加えた

- 欠けた部分は未完成を象徴しており、これから事業を完成させていく決意を表現している

- モチーフはアダムとイブの禁断の果実を表している

- 「かじる」を意味する“bite”とコンピュータの情報単位の“byte”をかけた

引用:https://www.gizmodo.jp/2015/09/post_18250.html

また、リンゴのシルエットは黄金比で構成されているといわれています。黄金比とは、人が美しいと感じる1:1.618(約5:8)の比率のことです。

これは、古代建築のパルテノン神殿やモナ・リザの絵画、さらには自然界のオウム貝や台風の渦などにも見られるデザイン原理です。アップルのロゴは一目で記憶に残りやすく、じっくり見ても味わい深いものですよね。

海外のロゴや建築に黄金比が使われることが多いのに対し、日本のプロダクトや建築では白銀比がよく採用されています。白銀比(1:1.414)は障子や和室、建築物の構造に隠れており、日本人にとって心地よいバランスを生み出すといわれています。ぜひ、身の回りでその違いを探してみてください。

象印

象印(Zojirushi)は日本の家庭用品メーカーで、特に高品質な炊飯器や真空断熱ボトルで知られています。象印のロゴは、1923年に創業者の市川銀三が「象の印」を商標登録したことに始まります。

象は大きく、強く、信頼できる動物の象徴として選ばれ、初期のロゴは象のイラストと文字が組み合わされていました。しかし、時代とともにデザインはよりシンプルで洗練されたものへと進化しました。

現在のロゴは象の顔をモチーフにしたアイコンと「ZOJIRUSHI」のロゴタイプで構成されています。このデザインは、品質・信頼を象徴すると同時に、親しみやすさとブランドの伝統を反映しています。特に家庭用電化製品市場では、このロゴが高品質の代名詞として広く認識されています。

(引用:Zojirushi(象印マホービン公式) on X)

象印のロゴは1961年に初めて導入され、その後、複数のバリエーションが展開されてきました。象のシルエットが印象的に描かれ、そのデザインはシンプルかつ親しみやすいものです。

象は力強さ、耐久性、信頼性の象徴として広く認識され、それが象印の製品に対する価値観を反映しています。このような経緯からも、象印のロゴは品質と信頼性を重視する日本の家庭用品ブランドの象徴として、国内外で高い評価を受けています。

象印の製品はこのロゴを持つことで、消費者に長寿命で高性能なアイテムを提供することを約束するブランドとして確立されています。

よくあるロゴがハリボテになる失敗例

次に、よくあるロゴマークの失敗例を紹介します。これは、技術的・コストの問題ではなく、依頼方法そのものが適切ではないことが原因となっています。

アマチュアのデザイナーに依頼する

アマチュアのデザイナーにロゴを依頼すると、プロらしいデザインに仕上がることもあります。しかし、ブランドの本質や企業の文化・ストーリーを十分に反映できない場合が多い点がデメリットです。

例えば、企業のビジョンや深い想いをシンプルなモチーフに凝縮するべきところ、単にシンプルなだけのデザインになるケースがあります。その結果、企業の理念や価値観を十分に伝える力がなく、他社との差別化が難しくなるでしょう。

自分(自社)でつくる

自社でロゴを作成する場合、ブランドのストーリーは盛り込みやすい一方で、デザインの経験や知識が不足している点がデメリットです。垢抜けない印象や、企業の社会的イメージにそぐわない配色、複雑すぎるデザインを採用してしまうことがあります。

また、経営者の自分の好みだけを反映すると、ターゲットやブランドの方向性と合わない可能性もあるため注意が必要です。その結果、長期的なブランディングに悪影響を与えることもあります。

AIジェネレーターでつくる

AIジェネレーターでロゴを作成すると、簡単に短時間でデザインができるものの、独自性が欠ける点が課題です。AIは既存のデザインパターンをもとに生成するため、他の企業と似たようなロゴができあがるリスクが高まります。その結果、競合と差別化できないロゴが完成し、ブランド力を高めるどころか埋もれてしまうでしょう。

特に手軽に作成したロゴの場合、数年ごとに作り直すことも多く、それが結果的に事業の軸をぶれさせる要因となります。

ロゴの良し悪しってどう判断すればいいの?

クリエイティブな要素を含むロゴの評価は難しいものですが、本記事では「経営に活用できるロゴ」という視点で解説します。以下のポイントをチェックすることで、良いロゴかどうかを判断できます。先ほどご紹介したロゴは、どれもこの必要条件を満たしています。

経営資源になる良いロゴ

- シンプルでインパクトがあり、印象に残る

覚えやすく、視覚的にすっきりとしたシンプルなデザインが最も印象に残ります。「どんなメッセージでインパクトを与えるのか?」が重要です。設計されたメッセージが共感を生み、顧客の第一想起につながります。一方で、複雑すぎるデザインはメッセージがぼやけ、思い出してもらいにくくなります。

- ブランドの一貫性がある

ロゴは、ブランドの価値観やビジョンを明確に反映していなければなりません。ブランドのアイデンティティを反映することで、すべてのコミュニケーションに統一感をもたらします。

例えばコカ・コーラのボトルの赤は、薬と区別するために選ばれました。この赤と筆記体のデザインが一貫したブランドイメージを築き、今では「楽しさ」や「元気」の象徴として広く認識されています。

- 独自性があり、唯一無二のストーリーがある

他のブランドと混同されない独自のデザインであることも重要です。他の企業のロゴと似ていると、差別化が難しくなります。創業者の背景や経験がサービスやロゴに反映されていれば強いメッセージとなり、消費者の行動変容にもつながります。

- 長く使え、変化に耐えられる

ロゴはどのようなサイズでも見やすく、印刷物やウェブサイトなどのメディアで使用しても意図や真意が変わらない柔軟性を持つ必要があります。また流行に左右されず、長期間使い続けられるデザインであることも大切です。

例えば、ドラえもんは夢と希望を与えてくれる存在ですが、実は時代に合わせて少しずつ変化しています。これは変化に耐えられるほど、シンプルでしなやかな強さがあるモチーフだということの証明でもあります。

- 視覚的に調和が取れていて好印象

色・形・フォントがバランスよく配置され、全体として心地よい印象を与えることが大切です。調和は国や文化によっても違いますが、自分らしいストーリーがあるということがポイント。

例えば、日本では青が親しみやすい色としてさまざまな場面で使用されています。ではロゴを青にすればいいかというと、必ずしもそうではありません。日本で紫色はあまり好感のある色ではないものの、昔から冠位十二階などで高貴な色とされてきました。そのため、権威性の高さや重厚感を出したい場合は紫が適切であるといえます。

経営資源にならない良くないロゴ

- 情報整理ができていないロゴ

過剰な要素や複雑なデザインを詰め込んだロゴは視覚的に混乱を招きます。覚えやすいロゴにするためには情報を絞り込み、明確なメッセージやビジョンを伝えることが大切です。

- 流行を追いかけすぎたロゴ

トレンドに依存しすぎると時間の経過とともにロゴが古くなり、ブランドの一貫性が失われます。流行に合わせたデザイン変更はメッセージが薄くなり、ブランドの信頼性にも悪影響を与える可能性があります。

- 共感できるストーリーがないロゴ

ブランドの価値やミッションを反映していないロゴは、消費者との感情的なつながりを生むことが困難です。ロゴにはブランドのストーリーや理念を伝える役割が求められます。

例えば、クロネコヤマトのロゴは「親猫が子猫を運ぶように優しく荷物を運ぶ」という理念を表現しています。配達員さんが目を見て荷物を渡してくれるだけで、素晴らしい理念に共感してしまいます。

- 意味のないロゴ

色使いが多すぎると視覚的に散漫になり、ロゴがぼやけて見えることがあります。色には感情や意味があるため、適切に選ぶことが重要です。近年では多様性やダイバーシティを意図して、カラフルにするロゴが増えています。しかし、単に色を多用するだけでは独自性やメッセージ性が欠けてしまうでしょう。

- どこかで見たことがあるロゴ

競合他社や他のブランドと似たロゴは独自性が欠け、消費者の記憶にも残りにくくなります。技術的に優れていても、他と差別化できないロゴはブランドの旗印として不適切です。

- 独創性は高いが使いにくいロゴ

独自性を追求しすぎるあまり、視認性や実用性を犠牲にしたロゴは意味がありません。例えば、極端に難解なフォントや形状を使うと、ロゴが読みづらくなることがあります。アートが問題提起をするものである一方、ロゴデザインは課題解決が求められる点を忘れてはいけません。

- スケーラビリティが低いロゴ

小さなサイズではディテールが失われたり、デジタルや印刷での使用に制約が出たりするロゴは避けましょう。あらゆるサイズで見やすく、認識できるシンプルなデザインが必要です。例えば、話題性を狙ってNFT形式のロゴを採用しても、再現性や実用性が乏しければ、結局使われず埋もれてしまいます。

これからロゴを検討したい方へメッセージ

稀に情報発信の前にロゴマークを差し替えるケースがあります。しかし、このような変更が効果を発揮するのは、なぜ差し替えるのかという目的が明確な場合に限られます。

ストーリーがないまま作業を進めると、ロゴを作っても「ただの飾り」「カッコいいだけのハリボテ」というケースが少なくありません。また、ロゴに十分な予算を割いていないからといって、その品質が劣るわけでもありません。

重要なのは、全体のコンセプトや目的をしっかりと定めた上で、ロゴをマーケティングやブランディングと結びつけることです。クリエイティブはビジョンに直結し、ビジョンはミッション・ビジョン・バリューになり、意義や目的を大きく変える力を持っています。

もしロゴに関する決断に迷ったら、ぜひエニィにご相談ください。私たちは必ず経営に活用できるクリエイティブを発掘いたします。