新患数1.5倍・口コミ2倍!接骨院のブランディング成功事例から学ぶクリニック経営

成果

- 新患数が60人/月→90人/月へ成長

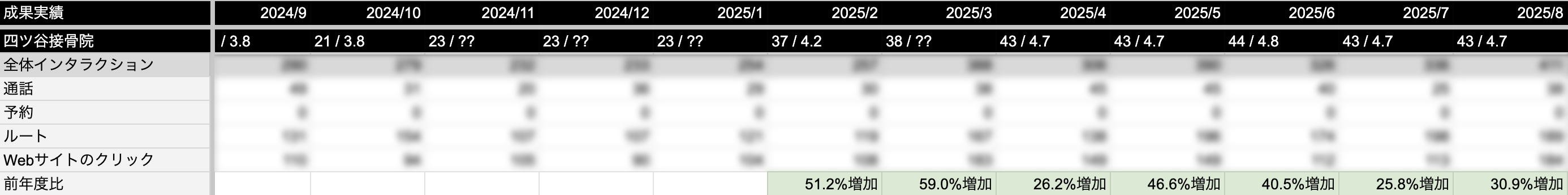

- Google口コミ数が21件→43件へ、評価は3.8→4.7へ成長

- 離職率の低下、広報スタッフの育成に成功

ご支援前の課題

- 組織拡大に伴い、ブランドやビジョンが必要になった。

- 広報不足による誤解やコミュニケーション齟齬が生まれていた。

実施内容

- グループロゴ制作・各施設ロゴリニューアル

- コーポレートサイトの制作

- 社内ポータルサイトの制作

- MEO対策

- 公式LINE改善

- 広報ツール(ともい木・付箋)制作

- 広報誌制作・運用

- 名刺デザインなど・・

今回ご紹介するのは、接骨院が取り組んだブランディングの成功事例です。

3年半に及ぶ継続的な取り組みは、新患数だけでなく、既存患者との関係性向上、従業員の離職率低下など、事業へ好循環をもたらしました。

接骨院の成功事例ではありますが、かかりつけ患者を増やしたい、採用や組織の安定を実現したいと考えるクリニックにも通じる学びがあります。

実際にどのようなプロセスで成果を生み出したのか、お客様の声とともにご紹介します。

本記事が院長先生のクリニック経営に置き換えて考えていただけるヒントになれば幸いです。

株式会社ともいきについて

株式会社ともいき(以下ともいき社)は、愛知県豊川市に本社を構える医療・介護・福祉サービスを提供する企業です。

同社は、接骨院、整体院、デイサービス、訪問医療、居宅介護支援、運動施設など、多岐にわたる事業を展開し、地域の健康と福祉の向上に貢献しています。

社名に込められた理念「ともに生きる」には、地域社会と共に歩む企業であり続けるという思いが込められており、中でもCSR活動はともいき社を象徴する地域社会貢献活動です。

また、従業員の働きやすい職場環境づくりにも力を注いでおり、スタッフ一人ひとりの意見を取り入れるほか、福利厚生の充実にも取り組むことで、社内外の信頼関係を育み、地域から健康を広げていくことを推進しています。

ブランディングの背景や課題

ともいき社は事業内容が多く、従業員も30名以上在籍していたため、企業のマネジメントにおいてブランディングの重要性を感じていました。

しかし、これまではブランディング支援を担当できる外注先が見つからず、会社の軸や方向性を的確に表現できていませんでした。

また外注先の制作業者の専門分野が限定的であったため、ロゴや名刺、看板デザインなどの発注先が毎回異なり、各種クリエイティブやデザインからなるブランドイメージが統一できていない点も課題でした。

その点、弊社は中小企業のブランディングを専門で支援しているため、ともいき社の課題解決に最適な提案や取り組みができそうということでプロジェクトがスタートしました。

ブランディングの取り組み内容

2021年ご支援開始当時、Googleの口コミ改善や公式LINE改善等、マーケティング視点で取り組むべき課題もありましたが、まずは方向性や基盤を明確にするためにロゴマークとグループサイトを制作しました。

最初にGoogle口コミや公式LINEの改善をしないのはなぜ?

と聞かれることもありますのでその質問にお答えすると、基盤の無い取り組みは「穴の空いたバケツに水を入れる」ようなものだからです。

表だけでは裏目に出ることが多いため、先に裏側の設計や作り込みをする必要があると私たちは考えております。

このフェーズで、接骨院として目指す方向性や強みを明らかにし、その会社の色を表現できるように努めました。

その後は、時期やタイミングを見ながら社内用のポータルサイト制作、広報誌制作、ともい木付箋プロジェクト(患者様とのコミュニケーションツール)、口コミ対策などと課題や優先度を確認しながら一つずつ取り組んでいきました。

数字で見るブランディングの反響

GoogleMap検索における検索順位向上のため、約1年前からMEO対策にも力を入れております。

その結果、2025年2月からの半年間の間全体インタラクション(通話やルート、Webサイトクリックなどの購買意欲の高い行動を行った数)が前年度比1.3~1.5倍となりました。

また、口コミ数は対策を始めてから半年間で1.5倍、評価もこの間3.8から4.7へと改善いたしました。

ブランディングの反響を受けて(インタビュー)

本ブランディングプロジェクトでは、集患数という売上に直結する数字以外にも採用や組織面にも影響を及ぼしました。

今回は、ともいき社の代表取締役、院長先生である藤本さんへのインタビューをご紹介いたします。

ANY磯崎:今回は、ブランディングの採用・組織面における反響をお聞きできればと思います。これまでの取り組みを通じて、採用・組織面で成果は感じておられますでしょうか?

藤本様:はい、採用面・組織面どちらも成果を感じております。

ANY磯崎:大変嬉しい言葉です。それでは、まずは採用面からお聞きしてもよろしいでしょうか?

藤本様:はい、結論から言うと採用のミスマッチングが少なくなりました。当社は、地域の心と身体の健康の実現に向けてCSR活動を積極的に取り組んでいるのですが、以前は思いや取り組みを広報等で伝えられておらず、採用時も応募者に企業の理念や活動を伝えるところから始める必要がありました。

ANY磯崎:なるほど、そうだったんですね。確かに、近年では給与よりも休日の数や業務内容、職場の雰囲気が希望と合っているかが就職の決め手になっているようです。そういった意味でも、企業の理念や活動内容を発信できるホームページは大きな役割を果たしますね。

藤本様:そうなんです、まだ数は少ないですが志望動機にCSR活動に取り組みたい方も出てきました。面談時に「この活動に参加できるのですか?」という応募者からの前のめりな質問が来たときは大変嬉しかったです。

ANY磯崎:素晴らしいですね、ホームページで情報発信できることで就活者はどんな企業なのかを事前に知ることになり、理念や活動に共感できれば面談前から就職意欲や興味関心を高めることができるので面談やその後の採用までも響いてきますね。続いて、組織面についてもどのような変化があったか教えていただけますでしょうか?

藤本様:はい、組織面では「小さな成功の積み重ね」がモチベーション形成や組織の結束に繋がったと感じております。

ANY磯崎:すごく共感できます(笑)。具体的にはMEO対策や広報活動の話になってきますでしょうか?

藤本様:はい、ホームページのリニューアル後社内にも理念や行動指針が少しずつ浸透してきたタイミングで、院外ブランディングとしてMEO対策や広報誌に力を入れて取り組んできました。

ANY磯崎:実際に取り組まれてみて苦労した点や課題に感じた点はどこにありましたでしょうか?

藤本様:正直、医療や福祉業界はまだまだDXやインターネットを使って事業を推進するということに対して抵抗や苦手意識があるように感じます。当社も例外ではなく、どのようにMEO対策を進めていくのか?広報誌を作り込んでいくのか?についてはプロではないので自社だけでは難しかったと思います。しかし、エニィさんが企画から制作までしっかりサポートしてくださったので、良いものをつくれたと思います。

ANY磯崎:嬉しいお言葉をありがとうございます。組織面においては、具体的にどのような成果を感じられてますでしょうか?

藤本様:はい、広報誌を読んでくださった利用者さまから「見やすくなった」「そろそろ次の広報誌が出るわ」などのお褒めの言葉を直接いただくようになり、広報担当のモチベーション向上や「もっと良いものを皆で作ろう」という意識が出てきているように感じます。

藤本様:また、MEO対策では新患数が1.5倍に増えたことで施術スタッフが新しい経験を積むことができるようになり、いただいた口コミを見て日々の仕事のモチベーションや成長意欲の向上、チームへの感謝など、組織として日々成長できていると実感しています。

ANY磯崎:ありがとうございます。そうですよね、ビジョンや理念を社内で語っても結果がついてきてこそですよね。私たちもともいき社のプロジェクトを通して、成果を出すことが社内の結束力を高めることに繋がることを身をもって実感することができました。

藤本様:はい、厳しいですが現実はそうだと思います。今後も成功事例を増やしていけるように、着実に一つずつ取り組んでいきたいです。

ANY磯崎:私たちもお力になれるよう、引き続きご支援を続けてまいります。お忙しい中、今回はインタビューに応じていただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

この成功事例を通じて分かることは、ブランディングは成果が連鎖していくということです。

投資の世界に例えるならば、表面的なマーケティング対策や集客施策が単発な成果を生まないのに対し、ブランディングの成果は複利的な増え方をします。

ブランディングは成果が出ない、分かりづらいとよく言われますが、目的をブラさずに取り組めば自ずと成果はついてきます。

しかし、間違った考え方で進めるといつまでも成果にたどり着けないのは事実なので、最後に病院やクリニックにおけるブランディングの重要な考え方をお伝えしてこの記事を締めたいと思います。

病院やクリニックのブランディングで重要な考え方

病院やクリニックのブランディングの特徴、それは地域コミュニティと一体となって進めることにあります。

止まらない人口減少と今後も進んでいく技術革新の状況を考えると、スマホを軸に生活する若者から交流関係を軸に生活する高齢者まで取り込めるクリニックが「地域で1番」と言われるようになることでしょう。

そのためには、狭いコミュニティの中で評価されるのではなく、地域という単位で評価され、愛されるクリニックになるということが鍵になります。

とはいえ、いきなり地域全体を巻き込んで何かを始めなければいけないかというと、決してそうではないのでご安心ください。

患者や従業員、またそのご家族、ご友人等も「地域」に含まれます。なので、まずは手の届く範囲の地域から始めましょう。

手の届く地域でしっかり評価いただけるようになってから、徐々に広げていくような進め方が中小規模の病院やクリニックには合っています。

ブランディングは1ヶ月2ヶ月では成果が出ないものです。しかし、少しずつではありますが必ず積み上がっていくものですので、決して無駄な取り組みにはなりません。

地域に愛されるクリニックをつくるために、ぜひこれを期に、経営にブランディングを取り入れることをご検討ください。

また、この記事が院長先生のクリニック経営に役立つだと感じられたのであれば、ブックマークなどしてまたいつでも参考にしていただけますと幸いです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

クリニック経営にブランディング活用をご検討中の方へ

弊社では現在、病院やクリニックのためのブランディングをご支援しております。

私たちの強みは、その病院・クリニックに合ったブランディングの企画・実行支援です。

- ブランディングをしたいけれど何から始めたらよいか分からない

- スタッフに広報やインターネットに長けたスタッフが不在

- 総合的に支援してくれる企業を探している

こんなお悩みのある院長先生であれば、きっと私たちはお役に立てると思います。

「まずは話を聞いてほしい」「見積もりを知りたい」などの要望がございましたら、無料でご相談いただけますので、下記よりお問い合わせください。

無料相談を希望する

話を聞いてみたい、相談したい方はこちら